Подпишитесь на рассылку

«Экономика для всех»

и получите подарок — карту профессий РЭШ

Подпишитесь на рассылку

«Экономика для всех»

и получите подарок — карту профессий РЭШ

Банки должны играть ключевую роль в финансировании перехода к зеленой экономике. Где еще взять $100 трлн на сокращение вредных выбросов, разработку и внедрение чистых технологий? Владельцы более 40% банковских активов в мире обещали помочь экономике стать низкоуглеродной. Но выполнять свои обещания они не спешат.

Михаил Оверченко

«Лишь ведущие традиционные финансовые институты могут предоставить те $100 трлн, которые, по оценкам, будут необходимы для инвестиций в ближайшие три десятилетия, чтобы обеспечить основанное на чистой энергетике будущее, – говорил 2,5 года назад бывший председатель Банка Англии Марк Карни на климатическом саммите ООН в Глазго COP26. – Цифры эти столь велики, что иногда трудно их представить в перспективе. Это дополнительные 2 процентных пункта (роста. – GURU) мирового ВВП в год – год за годом в течение 30 лет в каждом уголке мира».

Тогда более 450 банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и прочих финансовых организаций с активами на $130 трлн пообещали управлять своими портфелями так, чтобы стимулировать клиентов сокращать нетто-выбросы углекислого газа и свести их к нулю не позднее 2050 г. Это был первый случай, когда финансовые организации, да еще в таком количестве, организованно присоединились к борьбе с глобальным потеплением. При деятельном участии Карни был образован Финансовый альянс Глазго за достижение нулевых нетто-выбросов (Glasgow Financial Alliance for Net Zero – GFANZ). Карни назвал его «золотым стандартом» в деле сокращения этих выбросов. Все участники следуют строгим внутренним процессам, чтобы выполнить свои обязательства, «которые изменят их бизнес-модели с целью финансирования трансформации наших экономик в соответствии с принципами устойчивого развития, говорил он.

Финансовые институты вступали в GFANZ, присоединяясь к секторальным инициативам: для банков это Банковский альянс за достижение нулевых нетто-выбросов (Net-Zero Banking Alliance – NZBA). В нем 138 членов из 44 стран, на их долю приходится более 40% мировых банковских активов.

Банки могут помочь в борьбе с глобальным потеплением, используя три основных инструмента. Они могут:

сокращать кредитование компаний с высоким уровнем вредных выбросов (в основном нефтегазовых, электрогенерирующих и транспортных) и инвестиции в них;

привлекать такие компании к сотрудничеству и побуждать их сокращать выбросы, устанавливая соответствующие цели и переходя на более чистые технологии;

поддерживать кредитами и инвестициями компании, участвующие в развитии зеленой экономики.

Исследователи из Европейского центрального банка (ЕЦБ), Массачусетского технологического института (MIT) и Бизнес-школы Колумбийского университета проанализировали деятельность более 300 европейских банков по этим направлениям. Они оценивали действия банков, входящих и не входящих в NZBA. Результаты трудно назвать обнадеживающими. Выяснилось, что члены альянса так и не меняли процентные ставки по кредитам для компаний с высоким уровнем выбросов, а получившие займы компании не начинали более активную декарбонизацию своего бизнеса. В реальности все банки вели одинаковую политику вне зависимости от своих обещаний и доступных им средств борьбы с выбросами, включая сворачивание сотрудничества с крупными загрязнителями природы, побуждение их изменить свою политику и увеличение кредитования зеленых инициатив, говорит участвовавшая в подготовке доклада Паринита Сэстри из Бизнес-школы Колумбийского университета.

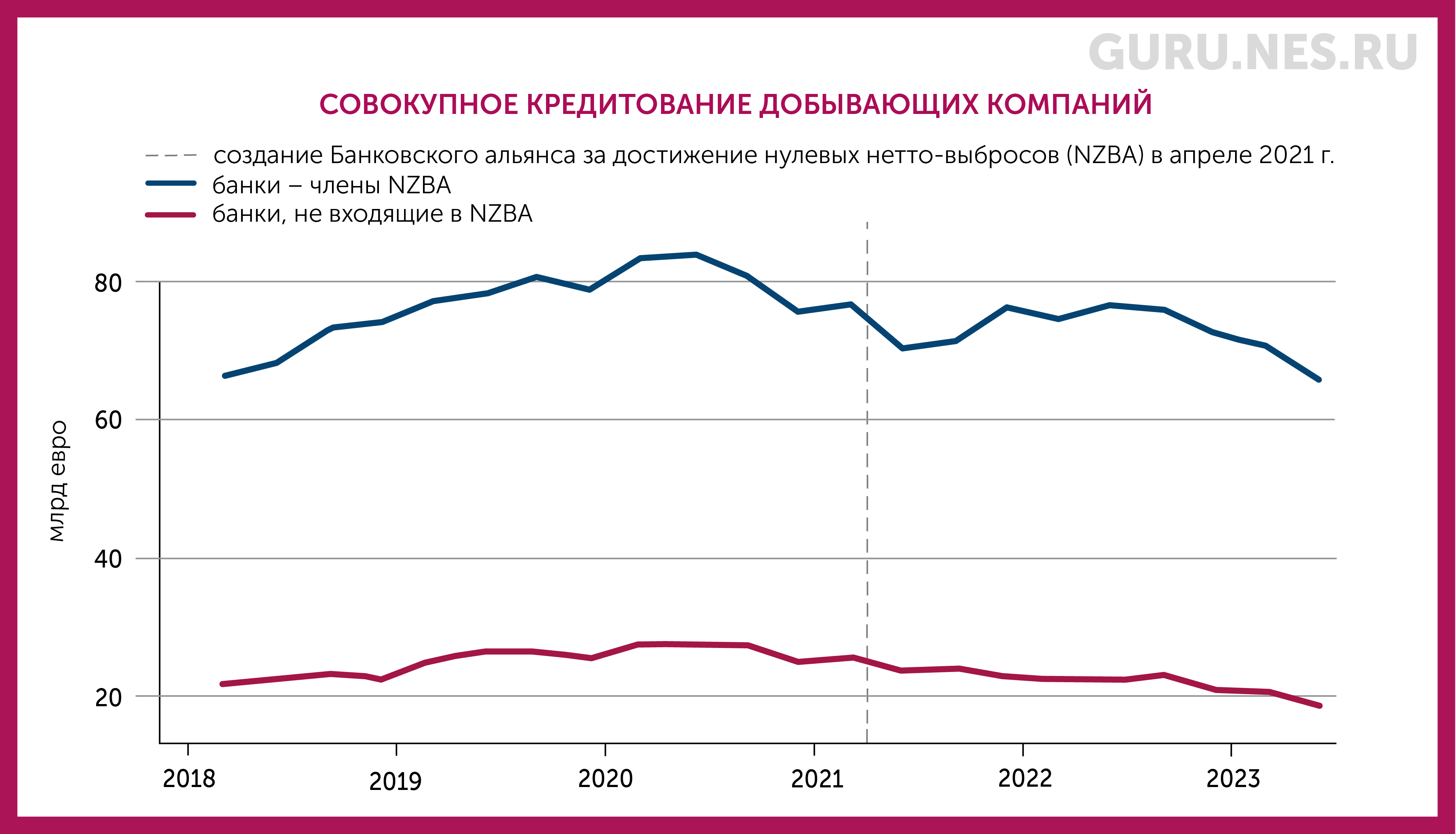

Как выяснили его авторы, после создания NZBA вступившие в альянс банки и правда сократили на 20% кредитование секторов, на которые ориентировались в своих климатических целях. Но так же сократили его и банки, не взявшие на себя аналогичных обязательств.

«Полученные нами результаты ставят под сомнение эффективность добровольных климатических обязательств добиться сокращения выбросов компаниями, финансируемыми банками, будь то путем отказа от работы с ними или их вовлечения [в борьбу с изменением климата]», – пишут экономисты.

Ненормально, что банк, поставивший цели по сокращению нетто-выбросов до нуля, действует точно так же, как банк, этих целей не поставивший, сказала Сэстри The New York Times (NYT). Чтобы переломить ситуацию с финансированием климатической политики, нужно изменить поведение, уверена она.

Без таких изменений сложно будет добиться увеличения ежегодных инвестиций в чистую энергетику к 2030 г. более чем втрое до $4 трлн – столько, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА) в том же 2021 году, необходимо, чтобы сократить нетто-выбросы до нуля к середине века и удержать к концу века рост мировой температуры в пределах 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.

В прошлом году, который стал самым жарким в истории наблюдений, МЭА повысило сумму до $4,5 трлн; реальные же вложения составили, по его оценке, $1,7 трлн.

Пока рано судить об исполнении банками своих обещаний и о том, привела ли их политика к сокращению выбросов их клиентами, прокомментировала NYT результаты исследования ЕЦБ, MIT и Бизнес-школы Колумбийского университета Сара Кеммитт, секретарь NZBA. По ее словам, члены альянса только начали представлять переходные планы и отчетность о первых результатах своих действий.

Цена потепления для экономики

Повышение глобальной температуры на 1 °C приводит к постепенному снижению мирового ВВП, которое достигает максимума в 12% через шесть лет, подсчитали Адриан Билал из Гарварда и Диего Р. Кенциг из Северо-Западного университета. Это в разы превышает прежние оценки, согласно которым вычет из глобальной экономики составил бы 1–3%. Разница столь велика, объясняют авторы, поскольку они исследуют влияние средней глобальной температуры, в то время как в предыдущих работах использовались данные на местном уровне.

Финансистам вовсе не обязательно заставлять компании устанавливать климатические цели и добиваться их выполнения – банки могут получать определенные выгоды от одного только декларирования таких целей. В исследовании для Швейцарского финансового института группа экономистов выяснила, что защита репутации наряду с морально-этическими соображениями и юридическо-фидуциарными обязанностями являются тремя самыми сильными мотивами для финансовых организаций учитывать климатические риски при оценке портфелей. У банков, вступивших в NZBA, рейтинг ESG, присваиваемый агентством MSCI, вырастает на 0,6 пункта из 10, выяснили экономисты ЕЦБ с коллегами.

Само же «позеленение», похоже, не приносит банкам финансовых выгод. По крайней мере, на рынке зеленых облигаций они никак не выигрывают в доходности, выяснили Серена Фатика из аналитического центра Еврокомиссии и ее коллеги.

В реальности сложно оценить, к чему могут привести действия банков по борьбе с изменением климата, говорил на конференции «Зеленый лебедь» профессор экономики Янис Дафермос из SOAS University of London.

На экономику и финансовую систему влияют два основных климатических риска:

физический риск (physical risk) – ущерб в результате повышения глобальной температуры, наводнений, аномальной жары, подъема уровня моря, штормов и пр. Это издержки от изменения климата;

риск перехода (transition risk) к низкоуглеродной экономике. Он во многом зависит от государственной политики, которая включает в том числе определение цены вредных выбросов, их регулирование, график их сокращений. Это издержки, которые государства, компании и общество берут на себя, чтобы снизить физические риски.

Так, финансовые институты считают, что у них слишком много гособлигаций стран, страдающих от изменения климата, приводил пример, связанный с физическими рисками, Дафермос. Они избавляются от этих бумаг, стоимость заимствований вырастает, что может подорвать усилия этих стран по финансированию мер адаптации к климатическим изменениям.

Второй пример Дафермоса был связан с рисками перехода. Сокращение кредитования банками компаний с углеродоемким бизнесом может ухудшить финансовое положение последних и повысить вероятность их дефолта. Возникает парадокс: чем больше финансовые институты пытаются защититься от климатических рисков на микроуровне, тем больше вероятность их роста на уровне системном, отметил Дафермос.

Однако ничего не делать неправильно, тем более что глобальное потепление порождает все больше рисков, предупреждает Базельский комитет по банковскому надзору: «Физические риски и риски перехода могут иметь широкомасштабное воздействие в различных секторах и географических регионах, порождая финансовые риски для банков на микро- и макроуровнях, потенциально влияя на безопасность и устойчивость банков и стабильность банковской системы в целом».

Последствия изменения климата могут порождать множество проблем, включая риски в сфере кредитования, операционной деятельности и ликвидности, говорится в отчете Citigroup. Для оценки своей уязвимости банк разработал «Карту климатических рисков», которая показывает сферы бизнеса с наиболее высокими рисками. В риске перехода наивысший балл, 4 из 4, получил портфель кредитов Citigroup нефтегазовым компаниям на $15,8 млрд (2,3% от совокупного); в физическом риске этот портфель получил 3 из 4. А наибольшему физическому риску подвержен портфель кредитов производителям полупроводников (на $9,5 млрд) и портам (на $0,65 млрд).

Что почитать и послушать по этой теме

– Выпуск «Экономики на слух» (или интервью на его основе) о том, как климат влиял на протяжении истории на экономику

– Колонку проректора, профессора РЭШ Максима Буева, который рассказывает, как инвесторы добиваются в ESG того, чего не может добиться государство

– В другой колонке он показывает, что деньги инвесторов, жертвующих доходностью ради решения экологических проблем, достаются совсем не тем, кто занимается ключевыми зелеными инновациями

– Обзорную статью о том, во сколько экономике обходится снижение биоразнообразия

– Выпуск «Экономики на слух» об этике в маркетинге и о том, как на него влияет ESG-повестка